5月10日,祁述裕教授应邀出席吉林省文旅厅主办的文化创意赋能吉林文旅产业高质量发展系列活动,并作了题为“深化文旅融合 促进吉林文旅产业高质量发展”的演讲。本稿为祁述裕教授演讲的整理稿,标题和内容略有改动,以飨读者。

前不久吉林省委省政府提出实现万亿级旅游产业的目标。吉林省要实现万亿级旅游产业的目标,应抓住深化文旅融合这个关键点。

下面,我围绕深化文旅融合这个话题跟各位分享三点认识:一是文旅融合的内涵和基本特点;二是文旅融合发展未来趋向;三是以文化IP打造为抓手,深化吉林省文旅融合。

一 文旅融合的内涵和基本特点

一段时间以来,文旅融合是文化产业和旅游业的一个热点话题。学界对文旅融合也有许多探讨,提出了不少真知灼见。我觉得,随着文旅融合的不断发展,文旅融合的内涵和特点有必要继续深入研究,以推动旅游业高质量发展。

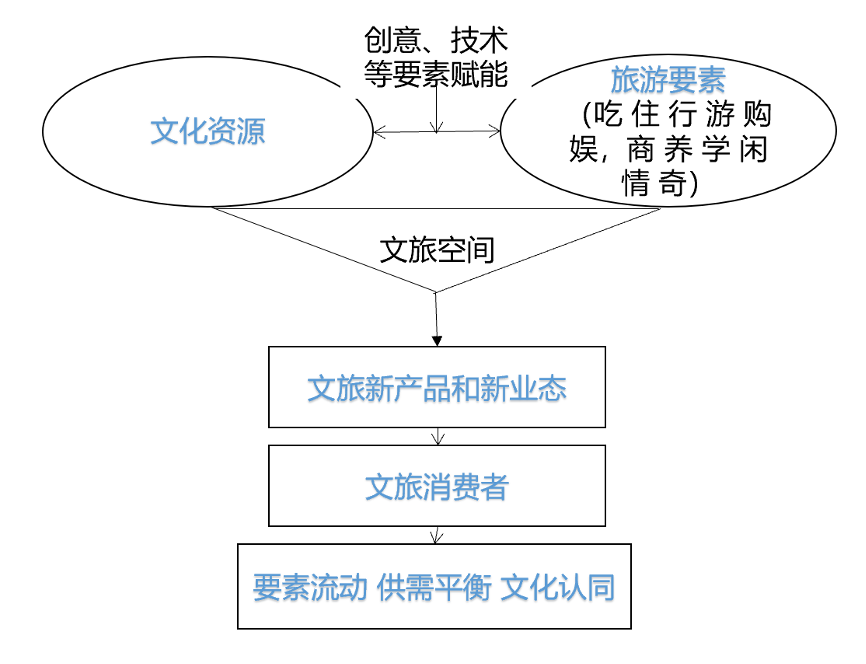

我认为,文旅融合是文化资源和旅游要素在特定空间的有机嫁接和创造转化。为了形象地讲清楚文旅融合的内涵和特点,我尝试着描绘了文旅融合的路线图(图1)。即:文化资源和旅游要素(吃住行游购娱、商养学闲情奇)在文化创意、现代技术等要素赋能和加持下,依托特定的空间,为文旅市场提供的多样化的富有文化内涵的文旅新产品,形成的文旅新业态,以满足公众旅游消费需求。在此过程中,实现文旅市场的要素流动、供需平衡和消费者的文化认同。

图1:文旅融合过程

从多年来的文旅融合实践看,做好文旅融合有三个关键点。

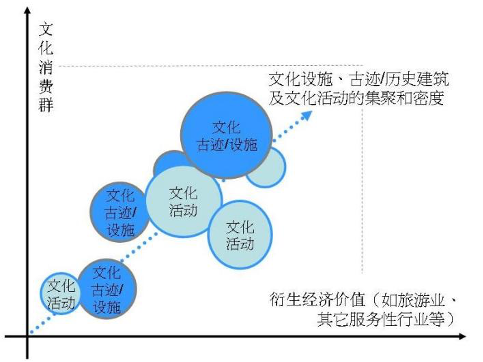

第一,文旅融合效益取决于文化资源和其他资源的集聚度。研究表明,文旅融合状况、旅游业的发展状况与文化资源的集聚程度呈正相关,文化资源集聚度越高,对文旅消费者的吸引力也越大,旅游的经济收益也越大。(见图2)

图2:文化资源与文化消费的关系

图2是一个坐标图。坐标图中间有一条蓝色的曲线,这条曲线反映的是文化设施、文化活动的集聚度和密度。这个坐标表明,旅游的经济价值和消费人群数量取决于文化资源的集聚度和密度。集中优势和特色文化资源,能增加旅游市场吸引力,提升竞争优势。

比如福建武夷山围绕茶文化开发了大量的茶文旅体验项目,包括茶文化节、茶演艺、茶旅+研学、茶旅+摄影、“茶拉松”健身跑、茶王赛、茶旅+养生、茶旅+茶艺体验等数十类文旅项目。目前,武夷山文旅、茶两个产业产值超百亿元。茶文旅融合成为武夷山发展的重要“引擎”。又如,吉林查干湖将马头琴、全鱼宴、乌力格尔、民族服饰等非遗、民俗文化资源与秀美的查干湖风光紧密融合,取得了良好的市场效果。

第二,创意赋能是文旅融合的关键。相关资料显示,中国最赚钱的三座名山分别是黄山、武当山、张家界。其中,黄山位列第三,收入5.5亿;武当山位列第二,收入超过50亿;张家界位列第一,收入超过600亿。这三座名山就其资源禀赋来说,各有特色,难分伯仲。为什么张家界在旅游收入上独占鳌头?我觉得,如果对这三座名山作比较,张家界优长之处在重视创意赋能。

多年来,张家界十分重视创意赋能旅游业,取得了极大的成效。比如,张家界注意体育和旅游的融合,选址凤凰南长城持续推动“棋行大地、天下凤凰”世界围棋顶尖赛事活动;注重音乐和旅游的嫁接,持续推动“国际乡村音乐节”,邀请谭盾创作、指挥演奏《地图》、《水乐》等具有当地特色的音乐作品;注重演艺与旅游的融合,推出实景演出《天门狐仙》、创作剧院演出剧目《魅力湘西》,均获得良好的市场反响;注重休闲与旅游的融合,在国内最早探索运营玻璃栈道项目,张家界的玻璃栈道被评为世界上最长最高的玻璃栈道,长60米,最高处海拔1430米;注重娱乐与旅游的融合,法国蜘蛛人攀越天门洞、俄罗斯飞行表演队、翼装飞行世界锦标赛落户天门洞等具有国际影响力的活动形式丰富了张家界的旅游形态。去年又创新推动“元宇宙+旅游”融合形式,2022年10月打造全球首个景区元宇宙平台“张家界星球”,“张家界星球”应用5G、游戏引擎开发、云端GPU实时渲染等多种融合技术,通过数字孪生构建张家界景区虚拟世界,还原张家界武陵源景区的万千奇峰,为用户带来沉浸式的视觉震撼体验,类似的案例还有很多。多年来,张家界景区通过不同形式的创意融入,丰富了张家界的旅游内容,为游客提供了多样化的新奇和有趣的体验,在旅游界堪称创意赋能的典范。

第三,场景营造是文旅融合的重要载体。文化场景是指文化标识明确、文化特色鲜明、文化消费业态多样、能满足公众文化消费体验的特定文化空间。国家“十四五”规划纲要提出“营造现代时尚的消费场景,提升城市生活品质”。以娱乐、休闲等为核心内涵的旅游场景营造成为当前文旅融合的重要抓手。如西安市曲江新区依托西安城墙、大雁塔北广场、大唐不夜城步行街、大唐芙蓉园等旅游资源,以及西安演艺集团、西安交响乐团、合唱团和西安秦腔剧院等艺术团体剧场资源和演出资源,营造了国内知名的旅游演艺+休闲娱乐场景。再如长春市“这有山”是集吃、喝、玩、乐、住为一体的文旅商业综合体。包括众多文娱类项目和标志性景点建筑,为游客提供了多样化的文化体验。获得首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区、首批 SIT 超级沉浸旅游项目等多项荣誉。

我们认为,当前文旅融合呈现五个方面的特点:

1.从有限空间到无限场景。现代旅游不再仅仅局限于传统意义上的售票景区。艺术园区、时尚展览、节庆活动、特色餐饮等新型文化场景也成为旅游业的一部分。例如在北京逛798艺术区,在淄博品味特色烧烤、在昆明逛花市、在吉林参加国际雾凇冰雪节等,这些新型场景已经成为当下的文旅新宠。

2.由注重观光到注重体验。“上车睡觉、下车拍照”等浅层次的旅游已越来越无法满足人们的需求。现代旅游业正在由标准化转向个性化、观光式转向参与式。比如,沉浸式演艺、冰雪活动、二次元展览等参与性、体验性强的文旅娱乐项目更受年轻人追捧。

3.文旅市场不断细分。例如亲子市场、银发市场等基于游客年龄的市场划分;乡村旅游、冰雪旅游、工业旅游、研学游等基于旅游类型的市场划分,各个文旅赛道基于自身的文化资源禀赋不断细化旅游服务。

4.文旅新业态不断涌现。特别是一批体现了新型娱乐、时尚的现代生活方式的文旅新业态受到了市场青睐,例如各地方兴未艾的戏剧节、剧本杀、二次元动漫游戏博览会等新业态。

5.数字技术全面赋能文旅产业。从景区的线上预约到虚拟社区发布旅游评价,从景区数字化到虚拟文旅场景的开发,数字技术全面提升了文旅融合的多样性、准确性和便利性。例如数字故宫、数字敦煌等数实融合的数字文化场景极大的提高了线下景区的知名度和影响力,拓展了客源市场。

二 文旅融合发展未来趋向

我认为,文旅融合未来发展趋向主要有以下几点。

1.文化IP的价值和作用更加彰显。发掘和提炼文化IP是文旅融合的关键要素。文旅产业正在由粗放式发展向内涵式发展转型,从注重规模和数量向更加注重效益和质量转变。在此过程中,文化IP是非常重要的助推器。文化IP是指具有丰富的文化内涵、地域特色或时代特征、形象可感的文化标识和符号。文化IP发掘和提炼是将潜在的文化标识和文化符号显性化、形象化、情感化,消费者在对文化IP价值的认知中可获得情感共鸣和文化认同,并实现其市场价值。成功的文化IP具有辨识度高、形象化拟人化、内涵丰富、具有亲和力等特点。将IP人格化,可衍生的类型很多。粗粗分析有以下几种:

(1)文化IP是文旅活动的形象代言人。北京中轴线申遗中,设计了“北京中轴线上的镇水小神兽”——水灵龙。“镇水小神兽” 通体蓝色、头上有犄角、身后有尾巴,活泼俏皮。该IP形象设计以北京万宁桥镇水兽为原型。镇水小神兽——水灵龙受到北京居民的喜爱,成为北京中轴线申遗形象代言人。

(2)文化IP是城市名片。浙江衢州被称为南孔圣地。南宋时,孔子第四十八世孙率族人南下,居家于衢。2015年诞生的衢州南孔爷爷是为推广中国儒学文化而设计的卡通吉祥物。南孔爷爷的口头禅是“逢考必胜”,在学生群体中是广为流传的考试庇护神。2018年,南孔爷爷成为衢州的城市卡通形象,向全球推广“衢州有礼”品牌。“南孔爷爷”的发髻为书画卷轴,代表他的儒学思想博大精深;浓眉遮眼的形象,代表具有渊博的知识、积极入世的精神;心形的胡子造型,则代表只要有心向学,都可入学受教的思想。颜色采用灰色系和黄色系,寓意辉煌。

“南孔爷爷”作为城市IP定位准确,2018至2021年,斩获十多个文旅IP大奖,被评为“十大最具商业价值文旅吉祥物”和“文创IP榜样”。“南孔爷爷”已成为国内最具辨识度、传播范围最广、影响力最大的卡通孔子形象。

(3)依托热门剧集IP打造文化消费综合体。“长安十二时辰”作为全国首个沉浸式唐风市井生活街区,通过引入电视连续剧《长安十二时辰》(2019)IP,打造出了“热门剧集IP+沉浸式娱乐+主题餐饮+国潮零售”新消费综合体。长安十二时辰主题街区经过了一个月免费试运营后,开始售票运营,目前日常游客量维持在7000人次左右,周末节假日在10000人次以上。

(4)依托非遗IP开发文旅产业链。甘坑社区凉帽村历来以凉帽制作闻名,上世纪七八十年代,村子里作坊生产的凉帽出口东南亚等国家和地区。“客家凉帽”被列为广东省第五批非物质文化遗产。随着社会的发展,凉帽不再是畅销产品,但作为一种辨识度很高的特色民俗文化,凉帽的价值被重新认识和开发出来。《小凉帽》是深圳华侨城文化集团有限公司出品的系列动画。关注儿童成长并主打英雄人格塑造,打造非物质文化超级IP“小凉帽”。通过开发相应的产品,如文化衍生品、绘本、特色酒店、农场等等,小凉帽被赋予更多的内涵。

(5)依托姓氏文化IP开发节庆活动。洪洞大槐树寻根祭祖园以“寻根”和“祭祖”为主题,国家AAAAA级旅游景区 ,山西省重点文物保护单位,大槐树祭祖习俗被列为国家级非物质文化遗产名录。景区分为“移民古迹区”、“祭祖活动区”等五大主题区域,有千年槐根、祭祖堂、中华姓氏苑等60余处风景文化景点 。整理出版《洪洞大槐树移民史》等文化书籍100余种,开发引进“百姓家谱”等文创产品达1000种,编排上演《大槐树移民》实景演出等文化演艺节目16种,全年表演5500余场。每年会举办众多节庆活动,其中文化节(清明节)寻根祭祖大典已经成为中华民间祭祖文化的亮丽名片。2021年五一期间,大槐树景区接待游客、门票收入,均位列山西省旅游景区第一位。

2.沉浸式体验是文旅融合的热点。数字技术深刻改变文化旅游业格局。当下,XR、AI、5G、BigData、IoT等数字技术形成了创新矩阵。 其中,XR提升文化表现力,AI提供智能的交互,5G连接无穷的云上资源,BigData让知识图谱化,IoT使文化场景更具感知力。对数字技术创新矩阵的灵活组合,给文化旅游业带来了丰富多彩的沉浸式体验。

依托文化IP,通过AR、VR、MR等科技应用,加上虚实结合的空间营造,打造出沉浸式环境,极具“身临其境”的互动性和娱乐体验,有很强视觉冲击力。沉浸式文旅项目众多。如沉浸式博物馆、沉浸式演艺、沉浸式展览、沉浸式景区、沉浸式主题公园、沉浸式体验馆/密室、沉浸式灯光秀等。比如:

南京·沉浸式达摩石窟光影艺术馆。2023年,中国首个沉浸式达摩石窟光影艺术馆坐落于南京幕府山。该艺术馆将数字艺术与禅宗文化相结合,创采用裸眼3D、AIGC、投影、灯光等技术,依托达摩古洞景区文旅场景,通过演绎禅宗中国化历程,打造一个集文化、旅游、生态、科技、美学为一体的智慧光影艺术空间。项目文旅载体为2016年幕府山矿坑修复期,由孙家彬教授设计百余尊形态各异的达摩塑像,恢复重建的禅宗文化主题“百态达摩”石窟。

又如,杭州·狐妖小红娘主题行浸式景区。2021年,依托动画《狐妖小红娘》打造的“狐妖小红娘主题行浸式景区”在杭州临安河桥古镇正式营业,首创动漫+科技+夜游全新体验模式,景区利用3Dmapping、特斯拉电圈等技术,通过“动漫+科技”“日游+夜游”“线上+线下”等多种方式,增强游客的体验感和互动感,打造了中国首个集城市品牌体验、沉浸式夜游、主题观光为一体的国漫数字景区。

3.文旅项目注重轻资产化。多年来,文旅业热衷于规模扩张、重资产化(如注重景区、土地等投入)的经营模式,疫情期间许多文旅企业陷入经营困境。文旅项目轻资产化是以突出投资内容体验为主的经营模式,重视资产投资效益回报率,减少沉淀资本,降低成本负担,提高现金收入和盈利水平等。比如,宋城演艺由过去输出资本和管理的重资产模式,开始转向输出品牌和管理的轻资产模式。通过联手景区,依靠创意、管理、品牌优势,向合作方提供品牌授权、规划设计、导演编创、托管运营等服务。目前,宋城集团已成为全球最大的演艺企业。

4.吸引Z时代消费者是赢得文旅市场竞争的关键。作为网络原住民的Z世代,在我国整体网民中占比近三成,用户总规模达3.4亿,是文旅消费的生力军。能否吸引Z时代消费群,是赢得文旅消费市场的关键。吸引Z时代消费群应注重引入时尚元素,注重与现代生活方式相结合。2018年,在哈尔滨冰雪大世界,网络游戏《王者荣耀》中的英雄冰雕傲然而立。中国的网络游戏IP形象第一次出现在冰雕世界中。

5.突出特色旅游与品质提升。特色与品质是提升文旅产业竞争力的不二法则。比如:

观星游。近年来,北京市延庆区观星游吸引了众多游客。在空旷的乡村田野,肉眼即可看到璀璨的群星,也可借助天文望远镜观赏深空天体,深受城市消费者喜爱。

又如,“萤火虫”经济。四川青神县有上万亩竹林,形成了良好的生态环境。萤火虫种类和数量不断上升。当地邀请华中农业大学萤火虫保护专家,为萤火虫保护把脉。2021年春天,青神县举办了萤火虫节,游客置身于美丽的乡间山林,尽享漫山的流萤飞舞,如梦如幻。3个月吸引了9万多名游客,为当地农民创收9000多万元,点燃了乡村“夜经济”,带动乡村特色产业发展。

需要特别强调的是,深化文旅融合的核心要素是品质提升。高品质的文旅产品和服务是吸引消费者的关键。

6.文旅产业区域联动、合作趋势增强。国家“十四五”规划纲要提出推动区域文化产业带建设,文旅部“十四五”文化旅游发展规划提出建设文化旅游带。加强文旅融合的跨区域合作是做大文旅市场的迫切要求。近年来,在区域重大发展战略推动下,各地区域联动、合作意愿增强。比如,壶口瀑布是国家级风景名胜区,国家AAAA级旅游景区。为陕西、山西共有的旅游资源。近年来,两省文旅厅建立联动工作机制,打破地域局限,在景区规划、设施建设、标识标牌、宣传推广、门票销售等方面统一标准、同步推进。

三 以文化IP打造为抓手,深化吉林省文旅融合

1.正确理解文旅融合的本质,科学认识文化IP的符号价值。文化IP是文旅融合的价值基础。文旅融合的一个重要途径是从地方文化资源中提炼文化IP,并对文化IP进行意义解读和延伸开发,使消费者能够形成情感共鸣和文化认同。例如,深化对“温暖相约·冬季到吉林来玩雪”和“清爽吉林·22℃的夏天”双品牌共建和IP形象设计,扩大双品牌认知度和影响力。

2.重视文化IP与吉林优势产业的结合。

(1)打造工业文化IP。一是梳理吉林全省工业文化资源。提炼具有显著标识度和产业开发价值的IP,促进工业旅游发展。二是外部嫁接引入。例如与变形金刚、汽车总动员等知名度较高的IP合作,通过空间营造、旅游产品开发等方式获取流量。三是发展工业旅游+文创。挖掘各类工业遗产文化内涵,鼓励各类工业博物馆开发文创产品,传承城市记忆,为“礼遇吉林”吉林文创产品输出提供源动力。可考虑依托城市工业遗产园区(街区)周边设计特色民宿、文创美食等文旅综合体要素,培育吉林省文旅融合新动能。四是发展工业旅游+教育研学。支持国有企业与民营企业合作开发工业研学旅游、工业研学旅行项目,重点建设一批有规模的工业研学基地(一汽、长影、水文化生态园、长春拖拉机厂等)。

(2)凝练冰雪文化IP。一是设计冰雪文化IP形象。借鉴冰墩墩IP案例,设计吉林冰雪IP形象。二是打造冰雪文化IP周边产品。设计玩偶、书签、明信片、笔记本、邮票、拉杆箱、杯子、相框、拼图、徽章等涵盖不同年龄层的周边产品,满足用户多样化需求。三是推动冰雪IP融入农业、工业、体育等其他产业,提升其他产业附加值,打造冰雪品牌活动。四是创新冰雪IP营销方式。如通过饥渴营销、定制营销、社会化营销、盲盒营销等方式带动文旅IP消费。

3.推动吉林优势文旅资源与文化创意、数字技术的融合。应用AR、VR、MR等科技,通过虚实结合的空间营造,打造出沉浸式环境,让游客体验到感官的冲击力和文化认同。如强化长春莲花岛影视休闲文化园、长白山二道白河名镇景区等文化IP开发和沉浸式体验,丰富游客的消费体验和消费粘度。

4.鼓励创新,推动吉林文化IP跨界融合,丰富特色文创产品。鼓励突破传统文旅业态的次元壁,实现传统业态重组创新。如,长春草台喜剧馆将东北标签元素与美式喜剧相结合,创造出了独一无二的“东北美式喜剧”。立足文化IP“一源多用”的属性,打造“吉林超级符号”IP生态树。

5.推动吉林文化IP融入“节、赛、会”等主题文化活动。利用吉林市雾凇冰雪节、吉林市国际马拉松赛等重大节、赛、会,围绕地方文化IP策划一批主题文化活动,提升游客文化体验与沉浸式参与。

6.加强跨区域合作。如在冰雪产业方面,加强与黑龙江的合作,实现差异化发展,共同做大冰雪产业市场。

7.建立汇聚创意创业人才机制。创意人才是促进文旅融合、推动文旅产业发展的决定性因素。积极借鉴各地经验。利用好当地创意人才,广纳外地创意人才,共谋吉林文旅产业发展。

来源:祁文共赏

作者:祁述裕

声明 | 文中图片和文字若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请版权方持权属证明与我方联系,我们将及时更正、删除。