●申报部门:遗产事业部文化与自然资源研究所

●参与部门:总体五所(战略所)

●完成时间:2023年7月

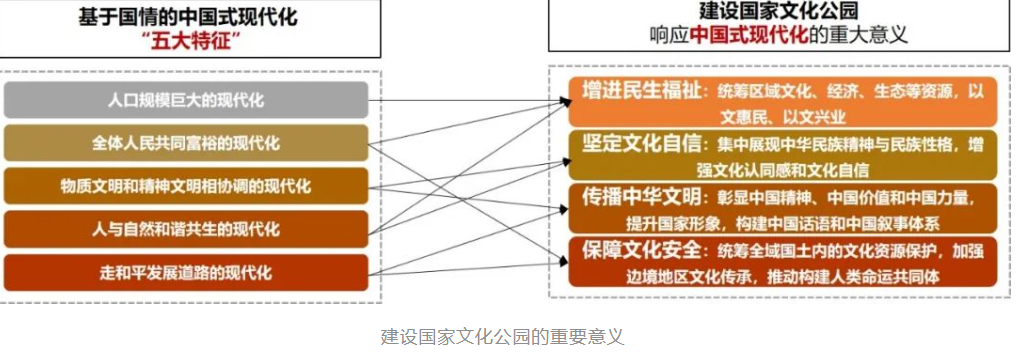

国家文化公园是推动新时代文化繁荣发展的重大文化工程。国家层面高度重视国家文化公园的建设,党的二十大报告明确提出,“建好用好国家文化公园”。目前,我国已有长城、大运河、长征、黄河、长江五处国家文化公园,示范效应极其显著。然而从长远来看,与我国悠久厚重的历史文化、灿烂丰富的遗产资源相比,国家文化公园体系尚有进一步扩展的空间。

国家文化公园是由我国创造性提出的新概念,基础性理论研究相对薄弱,对内涵的解读不够深入,这个概念本身又与即有遗产体系、国家公园存在一定的交织。目前学术界大多聚焦于个别具体对象,而对于如何系统性构建起国家文化公园的体系尚无人探讨。本项目为院内重大课题研究,围绕国家重大战略方向布局的基础性研究工作。

主要内容

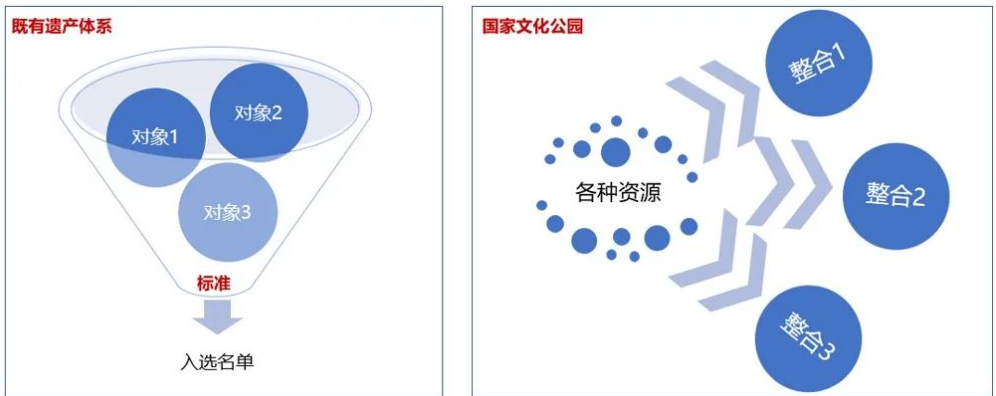

国家文化公园基本内涵研究。项目组首先注意到国家文化公园并非一个新的遗产类型,而是建立在已有的各类遗产体系基础之上的公园化“整合”。对于其遴选,首先要考虑如何将各类遗产按照某种逻辑整合形成可供下一步遴选的潜在对象。本课题通过对比研究国内外国家公园内涵、空间形态等方面的异同,深刻把握国家文化公园的内涵与特征,提出通过线性遗产主导的方式作为整合构建潜在名录的基本逻辑。

国家文化公园潜在名录构建研究。在线性特征基本认识指导下,梳理中国历史上影响深远的大型“文化线路或线性遗产”,构建国家文化公园潜在名录,形成一个相对完整的体系来讲述中国故事。

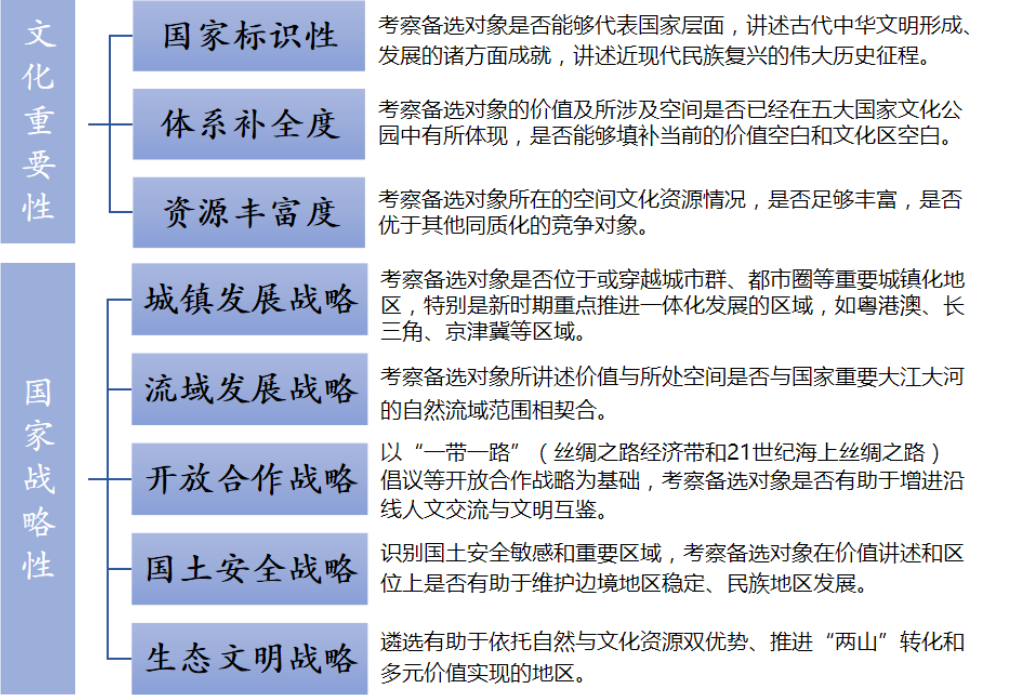

国家文化公园遴选评估体系研究。以“文化重要性”“国家战略性”两个维度作为遴选标准,遴选出若干最具中华文化代表性的符号,推动国家文化公园体系的不断扩充与建设发展。

项目特色

1. 理论创新:深刻把握国家文化公园的鲜明特征,推动国家文化公园理论创新与科学发展

国家文化公园是新时代促进文化建设高质量发展的创新探索,相比其他文化工程,国家文化公园具有较强的落地性、可实施性,对于坚定文化自信、传播中国文化、保障文化安全具有重要意义,同时也是解决发展不平衡、不充分,增进民生福祉,实现中国式现代化的重要策略之一,战略意义重大。

本课题通过对比研究既有遗产体系与国内外国家公园的异同,指出其“整合性”“线贯性”特征,推动国家文化公园的理论创新,以底层逻辑推动国家文化公园的科学发展。

对比研究1:既有遗产体系:潜在对象明确、评价标准清晰(价值主导)

国家文化公园与中国既有遗产体系形成逻辑完全不同。既有遗产体系通过起一套清晰的评价标准,对申报对象进行评估,从而将价值高的各类遗产筛选出来列入相应名录。而国家文化公园并没有清晰的潜在对象,高度强调“整合”,通过整合文物及文化资源形成潜在对象。

既有遗产体系、国家文化公园构建方法示意图

对比2:美国历史类国家公园:潜在对象明确(本身为遗产保护类型)、价值主导

美国国家公园既有自然类国家公园,也有依托文化遗产设立的“历史类”国家公园。美国历史类国家公园以文化“价值”为基本导向,本身就是一种历史悠久、缓慢完善、主流且重要的文化遗产保护类型,其亚类较多、形态多样,主题单一或多元。

对比3:中国国家公园:潜在对象明确(升级保护)、空间主导

中国国家公园是自然保护体系中的一类,可以从已有保护地中直接升级保护,其候选对象包括自然保护区、国家地质公园、国家森林公园等。从遴选方法上来说,国家公园的构建遵循着清晰的“空间暨价值主导”。国家公园体系构建围绕对资源的科学分区分类展开,先把全国化为若干区域,在同一类型区域内进行对比评价,遴选出最具代表性的空间作为国家公园。

五大国家文化公园:具有天然空间连续性和价值重要性的文化线路或者线性遗产

目前已公布的五大国家文化公园采用了文化线路或者线性文化遗产串联主导的构建方式,其命名本身均体现了这种线性主题逻辑。这种线性遗产主导下的整合构建逻辑可以说是“价值主导”和“空间主导”两种构建方式的折中,既有明确的主题,又能串联起连续空间形成一定规模。

五大国家文化公园的基本特征

2. 内容创新:运用多学科视角,深入解读国家文化空间体系,构建潜在名录体系

在线性遗产的框架下,如何不遗寸长地找出潜在对象,并能完整讲述中国故事,是项目组面临的又一挑战。项目组综合运用历史学、历史地理学等研究方法,立足于中华民族及中华文化形成规律,结合近现代百年复兴历程,深入解读国家文化空间体系。

我国地势西高东低,主要山脉多为东西走向,河流则大多自西向东奔流入海,这些是天然的交流交往的通道。同时,我国国土面积幅员辽阔,人们也不断开辟建设驿道、运河、商道等多条人工联络通道作为河流的补充,服务于跨流域的物资调配和社会经济往来,往往以南北向为主,由此纵横交织形成中华文明网络体系。在这个体系中,由自然形成的河流山脉,人们生产生活形成的交通路线,以及国家边疆防线等线性空间,共同构成国家文化公园体系构建的重要主题串联物,而这些串联物所串联起的空间则成为国家文化公园的潜在对象。

国家文化空间体系的构建与解读

通过系统梳理具有文化意义、线性特征的重要自然地物,以及跨流域的文化交通线路、古代边防、海防边界等,共得到61个国家文化公园潜在对象。其中包括黄河、长江、珠江、塔里木河等河流构成的文明生命线,太行山东麓、天山南麓等山脉形成的文明聚集地,以大运河、丝绸之路、万里茶道、茶马古道等文化交往交流通道,以及以长征为代表中国近代的红色史诗,等等。

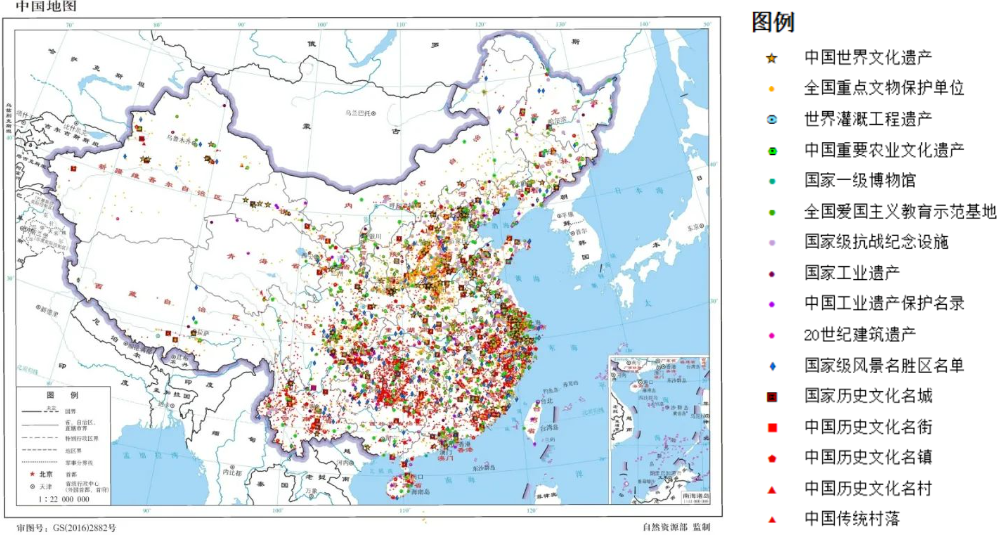

3. 技术创新:搭建重要文物及文化资源GIS数据库,以量化数据辅助国家文化公园的评估与遴选

以上61个潜在对象是否具备成为国家代表性文化标识的潜力,还需要进一步展开遴选评价研究。项目组先是搭建了2大项8小项的遴选指标,以“文化重要性”与“战略重要性”作为两个重要评价维度。

国家文化公园遴选指标体系

同时搭建了涵盖文物、世界遗产、农业文化遗产、灌溉工程遗产、工业遗产、名城镇村、博物馆、爱国主义教育基地等文物及文化资源GIS数据库,将潜在国家文化公园落位落图,以量化数据评估潜在名录的资源丰富度、体系补全度,为名录的遴选提供更为科学的支撑。最终得出十大国家文化公园作为下一步扩充完善的候选名录。

文物及文化资源分布图

实施情况

服务国家部委,积极发声谋划,树立品牌形象赢得市场竞争。

国家文化公园是国家关于文化建设的重要战略部署,本课题是同衡积极服务国家部委、助力国家重大文化工程落地发展的生动体现,获得了中宣部相关领导的认可。同时项目组通过《人民政协报》发文、规划年会宣讲等途径积极发声,在获得一致好评的同时,扩展了我院在后续国家文化公园的申报、各级规划编制等业务领域的市场影响力。

《人民政协报》发文(《人民政协报》2023年4月17日第10版)

相关论文收录2023年城市规划年会并宣讲

相关论文收录2023年城市规划年会并宣讲

声明 | 文中图片和文字若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请版权方持权属证明与我方联系,我们将及时更正、删除。