在中国古史传说中,大禹是一位举足轻重的人物,一位在中国文明史上具有关键性作用和里程碑意义的人物。中国古史的问题,夏代和夏文化的问题,中国国家与文明的形成等问题,莫不同禹息息相关。本文对百年来学术界关于大禹研究的主要观点和论争略做梳理述评。

20世纪20年代,中国学术界部分著名学者既承乾嘉学术之遗风,又受西风东渐的影响,掀起了疑古辨伪的新高潮,其领军者和代表人物是顾颉刚。从那时起直到今天,在长达一个世纪的中国古史研究中,讨论最多、争议最大的古史人物当推大禹。百年以来,学术界关于大禹及其史事的讨论文章数量相当可观,据不完全统计,20世纪前期报刊发表的学术论文约40余篇,20世纪50年代以来学术界发表题名禹的专论文章已达700余篇(不包括专著章节),其内容归纳起来大致有9个方面:1.大禹是人还是神;2.禹生西羌,禹生石纽;3.大禹治水;4.禹会诸侯于涂山,禹娶涂山;5.禹都阳城;6.禹画九州;7.禹征三苗,攻伐征战;8.大禹与夏文化;9.大禹精神。就学术界的有关讨论来看,论争主要集中在大禹是人还是神,禹兴西羌、禹生石纽,大禹治水,禹会诸侯,禹都阳城,以及禹征三苗等问题上。面对如此大量的研究成果,要进行全面述评显然是不现实的,本文仅对其中具有代表性的观点略加述评,难免挂一漏万,不妥之处请予教正。

一、大禹是人还是神

日本学者白鸟库吉于1909年发表了《中国古传说之研究》,提出了名噪一时的“尧舜禹抹杀论”,认为“尧舜禹乃儒教传说,三皇五帝乃《易》及老庄派之传说,而后者以阴阳五行之说为其根据。故尧、舜、禹乃表现统领中国上层社会思想之儒教思想,三皇五帝则主要表现统领民间思想之道教崇拜”。白鸟库吉的看法,不但在日本引起讨论,在中国学术界也产生了比较广泛的影响。

1923年,古史辨领军人物顾颉刚发表《与钱玄同先生论古史书》,首先对古史关于大禹的记载进行了质疑和否定。顾颉刚对于大禹的否定,是他所构建创立的“层累地构成的中国古史”理论观点中具有关键性的环节,也可以说是他的理论基础。顾颉刚从《诗经·商颂·长发》入手,认为该诗“洪水芒芒,禹敷下土方……帝立子生商”中的禹,是见于载籍最古者,而《诗》《书》里的“帝”都是上帝,因此这诗的意思是说商的国家是上帝所立的。上帝建商,似乎是在洪水茫茫之中,上帝叫禹下来布土,而后建商国。所以“禹是上帝派下来的神,不是人”。为证明禹是神不是人,他从《说文》中去考察禹的由来:“至于禹从何来?禹与桀何以发生关系?我以为都是从九鼎上来的。禹,《说文》云:‘虫也;从内,象形。’内,《说文》云:‘兽足蹂地也。’以虫而有足蹂地,大约是蜥蜴之类。我以为禹或是九鼎上铸的一种动物,当时铸鼎象物,奇怪的形状一定很多,禹是鼎上动物的最有力者;或者有敷土的样子,所以就算他是开天辟地的人……流传到后来,就成了真的人王了。”

顾颉刚对禹的定性有几次变化,先是认为“禹是上帝派下来的神,不是人”,后又认为“禹有天神性”,实为“社神”,而“禹为社神之说,起于西周后期”;禹在《诗》《书》中的地位是独立的,事迹是神化的;禹与夏没有关系,到战国以后,禹才被说成是夏代始王。

其后,童书业、杨宽等均宗其说,并对顾氏之说加以进一步申论。根据顾颉刚、童书业合著的《鲧禹的传说》,疑古派学者关于“禹是神不是人”的看法有以下5条基本结论:

1.鲧、禹颇有从天神变成伟人的可能;

2.禹的神职是主领名山川的社神;

3.鲧、禹治水传说的本相是填塞洪水,布放土地,造成山川,后来因战国时势的激荡,变成了筑堤、疏导和随山刊木等等;

4.鲧、禹传说的来源地是西方九州之戎的区域;

5.鲧、禹本都是独立的人物,因墨家的尚贤说和禅让说的媒介,才与尧、舜等人发生关系。

顾颉刚的论文发表后,在学术界掀起了轩然大波,附和者有之,反对者亦有之。

对顾颉刚观点持激烈反对意见的主要有刘掞黎和胡堇人。刘掞黎在《读顾颉刚君〈与钱玄同先生论古史书〉的疑问》中说:“果如顾君所说‘禹敷下土’是‘上帝叫禹下来布土’,则‘帝立子生商’更明明白白说是上帝置子而生契,若以为禹是神,不是人,则契更是神,不是人了。那末,我们将《诗经》展开来读,神还多哩”。他举出《诗经》中《商颂·玄鸟》《大雅·文王有声》及《皇矣》等对商、周先公先王的颂词反问道:“看上帝给命与文王,又和文王这样地对语,然则文王也是神,不是人么?”针对顾颉刚关于禹出于九鼎之说,刘掞黎问道,难道周人始祖后稷也是植物么?他还从《论语》《墨子》等书中所引《尚书》的情况,对顾颉刚关于“东周初年只有禹”的观点进行了质疑。

另外一些在学术界具有相当重要影响的学者,如章太炎、王国维、郭沫若等,虽然没有直接参与这场大讨论,但在其论著里却用文献和考古资料表明了对于大禹的看法。章太炎在《论经史实录不应无故怀疑》中,不但批驳日本人“悍然断禹为伪造,其亦不明世务,而难免于大方之笑”,而且批评国内一些学者“不加深思,震于异说,贸然从之”。王国维指出,《皋陶谟》虽经后人整理,但至少在周初即有写本,表明《禹誓》的材料来源古远,是经夏商时代的口耳相传而至迟在周初写成文本的。而《秦公簋》《齐侯镈》《齐侯钟》等青铜器铭文中有关“禹迹”的记载,当可与《诗》《书》互参,证明“东西二大国(引者按:此指齐国和秦国)无不信禹为古之帝王且先汤而有天下也”。郭沫若在《中国古代社会研究》里专辟“夏禹的问题”小节,也通过对《齐侯镈》《齐侯钟》及《秦公簋》的研究,认为“在春秋时代一般人之信念中,确承认商之前有夏,而禹为夏之先祖”。

虽然当时的学术界并没有放弃古史关于大禹是人王并且是夏代开创者这一延续了两千多年的传统看法,但参与古史论争的相当多的学者对大禹之为人王的传统观点是持反对意见的。除顾、童、杨等人外,当时名气很大的学者如胡适、许道龄、马培棠、卫聚贤、冯汉骥、丁山、陈独秀等,从不同角度进行讨论,尽管有着相当的独立见解,但多数人的立足点是建立在顾颉刚的研究基础之上的。他们的研究,不可否认地带有先入为主的成分。如傅斯年在其名作《夷夏东西说》中认为:“春秋以前书中,禹但称禹,不称夏禹”,认为“禹是一神道”,实为“夏后氏祀之为宗神”,“然其与夏后有如何之血统关系,颇不易断。若匈奴号为夏后之裔,于越号称少康之后,当皆是奉禹为神,于是演以为祖者。”

20世纪前期关于大禹究竟是人王还是天神的讨论旷日持久,但没有取得一致意见。虽然如此,顾颉刚“层累地构成的中国古史”的理论观点、研究方法以及诸多论断,却在中国学术史上产生了深远影响。

50—70年代,学术界很少直接讨论禹是人王还是天神的问题,但有不少论著在讨论古史传说、夏代和夏文化时论及禹,如徐旭生《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》,郭沫若主编的《中国史稿》,翦伯赞主编的《中国史纲要》等,不过并没有详述。值得指出的是,徐中舒于1958年发表《论尧舜禹禅让与父系家族私有制的发生和发展》一文,虽然没有直接讨论禹是人还是神的问题,但他从古文献、古文字和民族史等多重角度的深入研究中,认为尧、舜、禹都是当时的部落联盟酋长。徐中舒的多重证据研究方法及有关结论,为后来的不少学者所接受,无疑把对禹的研究推向了深入。

徐中舒

80年代以后,由于地下文献的出土,新的资料涌现出来,学术界对于禹的研究出现了新的局面。裘锡圭根据遂公盨铭文并结合文献资料评判顾颉刚关于禹的意见时说,古史辨派的意见有得有失,但“在较早的传说中,禹确是受天,即上帝之命来平治下界的水土的。”李学勤认为:“古史中总是有神话的,可是它是和历史事实结合在一起,所以尧舜禹不是完全子虚乌有的”。他指出:“究竟禹的传说是本来就有的,还是后来什么时候才出现的?这个问题有种种的说法,有人说是编出来的,因为甲骨文里没有见到禹,就是商代还没有禹的说法,西周也没有。在2002年的时候,我们在北京看到一件青铜器,这件青铜器有人说是河南出的,是西周中期的,铭文里面详细叙述了大禹的情况。它一开头就说:‘天命禹敷土,随山濬川。’我看到这句话的时候大吃一惊。大家知道,‘禹敷土’这三个字是见于《尚书·禹贡》,而‘随山濬川’见于《禹贡》的序。序比《禹贡》要晚,可是这四个字,其他古书里都没有,只是在《尚书序》里面才有。所以这里明确证明了《禹贡》和《尚书序》是有根据的。所以这个发现以后,有人说我们可以把禹的传说上推到西周,当然这是没有问题的。这件遂公盨现在在北京的保利艺术博物馆。这件东西的存在从文体、内容上证明了《尚书》的头几篇,包括《尧典》、《皋陶谟》、《禹贡》这几篇,是有根据的”。

一些学者虽然使用的是旧资料,但由于运用了新的方法,因而得出了一些新的认识。不少学者认为禹可能是族群的称谓,或是族群酋长的称谓,世代相传,正如黄帝是黄帝族或其酋长的称谓一样。祁和晖运用“层垒式结构”“箭垛式人物”及“类型化模拟习惯”理论,提出夏禹是夏朝创业先民领袖群体的代表符号,这一符号有着深厚的历史含量,夏禹代表的群体是实有的历史存在,禹是一个特定历史时期群体的代表符号,代表着整整一个历史时期的先民形象,大禹个人只是组成群体符号的一个成员,其历史真实性不容置疑。段渝从史籍在不同时期关于禹的传说的流传角度,对传说从“早出”到“后起”的各个阶段加以剥离,认为夏商时期的禹是人王而非天神,西周早期的禹仍是人王,到西周中叶和晚期则明显带上了神化禹的气息,说明禹从人到神的演变,是从西周中叶始揭其序幕的。春秋时期对禹的神化传述增多,表明周人首开神化禹的风气之先。战国时期诸子对禹的传述,出现以人文主义态度从社会关系及人与自然的关系角度加以传述和从神话角度加以传述两种倾向,但主流仍把禹当作人而不是神。

事实上,学术界无论是在讨论夏文化问题还是讨论大禹治水等问题时,相当多的文章并没有讨论历史上是否存在大禹其人,而是直接讨论禹的各种活动,这实际上是默认了禹的真实性,即是默认在历史上存在大禹其人这个潜在前提。同时,学术界对于古史与神话的关系以及古史传说中有“历史的素地”等问题有了更深入的认识,而不再是一概否定古史传说和传说人物。

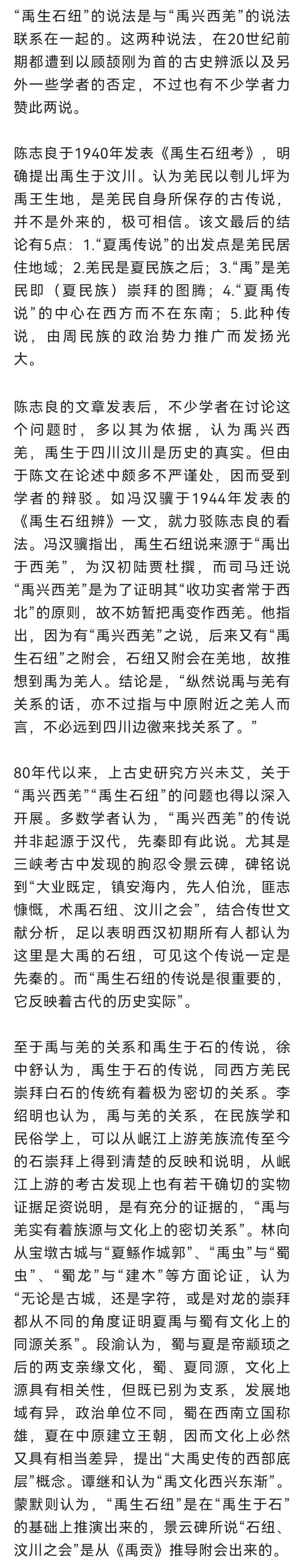

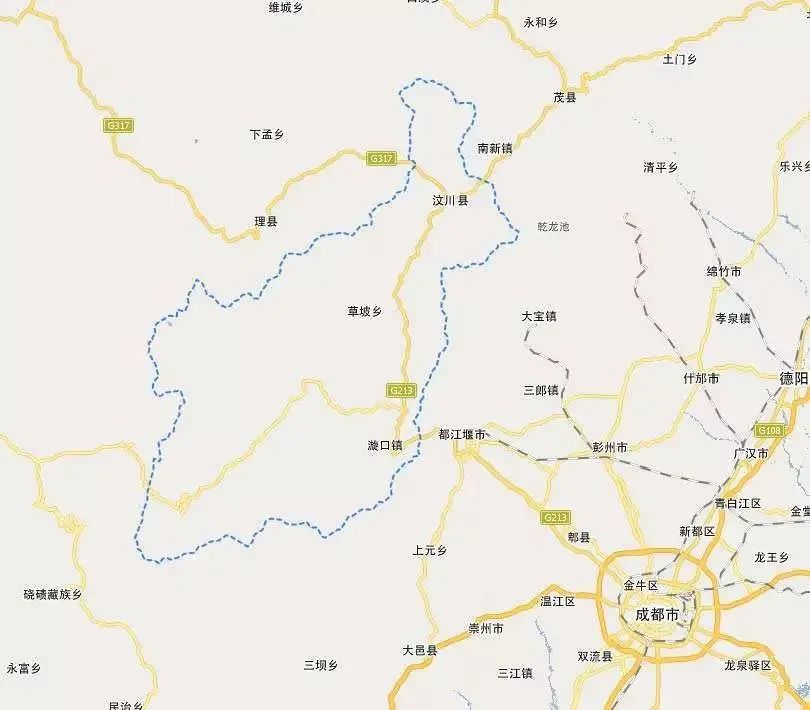

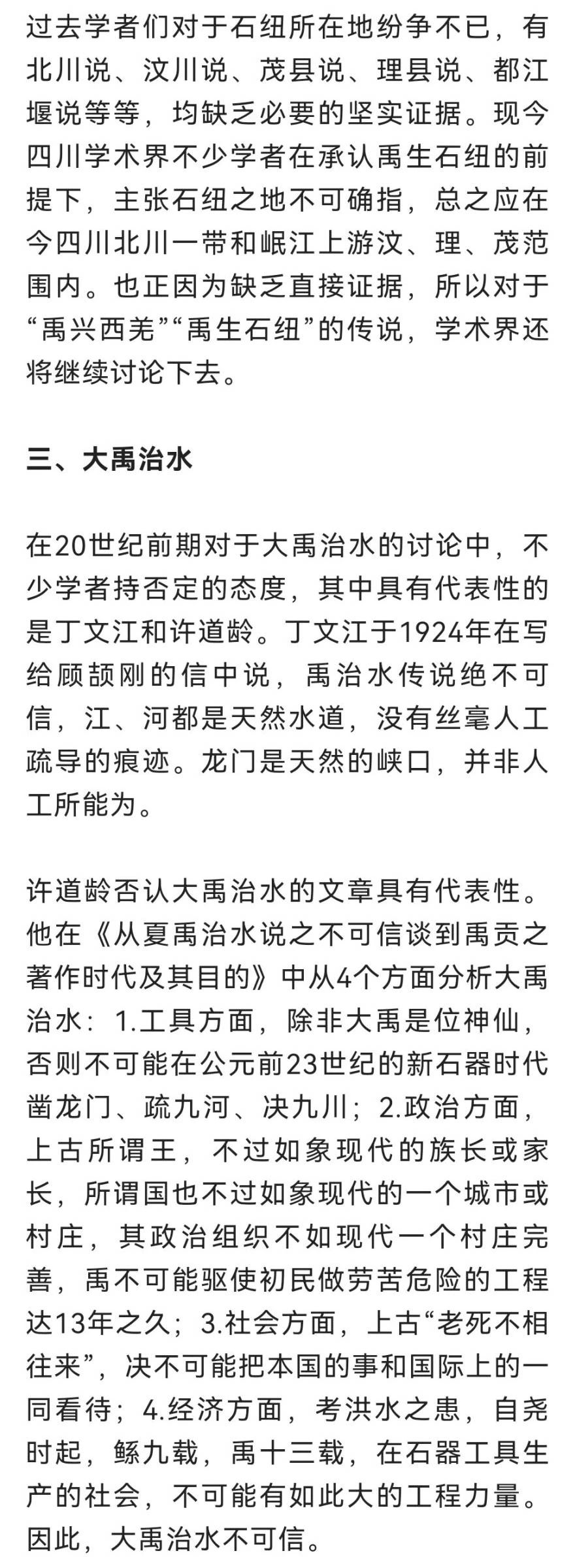

二、禹兴西羌,禹生石纽

四、禹会诸侯于涂山,禹娶涂山

五、禹都阳城

七、禹征三苗

一般认为,禹在完成治水大业、建都阳城后,为巩固新兴的夏王朝,分三个步骤实施其建立夏后氏家天下的方略:一是诛杀防风氏以正国之纲纪,二是讨伐有扈氏以消除同姓诸侯中的异己,三是征伐三苗以达天下咸服,发动了征伐三苗的战争,史称“禹征三苗”。

关于禹杀防风氏的事件,学术界未见太多不同意见。关于伐有扈氏,由于文献记载互有出入,或说禹伐有扈氏,或说启伐有扈氏,亦有说禹、启皆有伐扈之事,学术界对此也是意见不一。至于伐有扈氏的缘由,刘起釪认为,由于有扈氏上不敬天象,下不重大臣,引致“天怒人怨”,犯了大罪,于是大禹以上天名义讨伐剿灭有扈氏。段渝认为,有扈氏上不敬天象,下不重大臣,无视纲纪,严重破坏了夏后氏的政治秩序,所以招致大禹的杀伐。

关于禹征三苗,多数学者的讨论集中在三苗地望以及三苗文化的问题上,一般认为三苗是指长江中游的古代族群,大致上相当于考古学上长江中游的屈家岭文化和石家河文化。至于禹伐三苗的原因,一般认为尧、舜征三苗后,三苗屡叛不服,危及夏王朝的安全,加上三苗内乱,招致禹凭借国家的强大军事力量对三苗进行了毁灭性打击。从考古资料看,的确在夏代初年前后,即公元前2000年前后,由三苗所创造并传承二千余年的石家河文化从江汉平原彻底消失了。

李剑国、张玉莲《“禹步”考论》认为,“禹步”系春秋战国巫觋依据大禹传说而创造,是模拟禹偏枯“步不相过”的一种巫步,包含着禹铸鼎象物禁御百物的巫术意义,后来纳入道教法术系统,成为道教重要法术。其步法由“禹步三”到“三步九迹”“步罡踏斗”,经历了许多变化,呈现出规范化和复杂化的倾向。禹步的功能主要有消灾去病、驱除鬼魅、禁御毒蛇猛兽、致雨等。实际上,禹步不具备独立效力,只是巫术和法术操作程序中的一个组成部分。王晖《禹为巫祝宗主之谜与名字巫术论》认为,夏禹在中国古代社会中被巫祝人员视作宗主,称为“神禹”,禹因“半枯”而形成瘸子步伐“禹步三”,被巫师用来作为震慑鬼魅的特殊步伐。禹之所以被巫祝尊奉为宗主,是因为禹被认为在治水之后主名山川百物,所以他便有控制世界上万事万物以至于妖魔魍魉的神力,于是“神禹”被尊为百巫宗主,而“禹步三”也就成了巫师扮作大禹压胜鬼怪的特殊方术。

叶舒宪《冬眠之熊与鲧、禹、启神话通解——从熊穴启闭获得的启发》,认为从新石器时代开始欧亚大陆的文化遗址中出现的女神偶像以及女神的各种动物象征,大多围绕着能够体现出周期性变化或者循环变形的意象展开,熊罴成为再生女神的一种化身,加入到死而复活的神话原型系列中来。这一神话原型,揭示了中国文化发生的伦理学意义。他的另一篇文章《大禹的熊旗解谜》,通过上海博物馆藏战国楚竹书《容成氏》中禹建五方旗神话,特别是中央熊旗作为夏王朝国旗的神秘意蕴,还原自兴隆洼文化以来的8000年神熊形象的造型艺术传统,追索出自史前狩猎时代以来的图腾记忆及其在黄帝有熊国至夏代神话中的体现。

王家祐和王纯五研究了夏禹与道教的关系,认为“道教是中国土生土长的传统宗教,其文化溯源可以追溯到夏禹时期母系氏族社会的原始巫教。在其后的演变过程中,杂糅了黄老、儒、墨、阴阳等各派的天道观、修炼理论、伦理观念和民俗信仰等成分,逐步形成具有中华民族文化特色的宗教”。

对禹的神话学研究,同对禹的历史学、考古学和民族学等的研究相辅相成,不但使研究领域大为扩展,而且使研究成果得以不断深化。

九、简短的小结

综观百年来的大禹研究,可以说是高潮迭起,新见迭出,成果丰硕,歧见纷呈,体现出欣欣向荣的学术气象。学术界对禹及其相关史迹的研究之所以孜孜不倦,乐此不疲,其中一个重要原因在于这个问题在中国文明史上具有十分关键的意义。对此可以从两个方面来理解。

首先,禹开创了中国历史上第一个王朝夏王朝,即如孔子所说:“唐虞禅,夏后殷周继”,“唐虞禅”是指“五帝”时代即中国文明起源时代的部落首领推选制,“夏后殷周继”是指从夏开始殷周代相继承的君长世袭制,一禅一继,分清了禅让制和世袭制两个不同的历史时代。孔子在谈到“大同”社会后的“小康”社会时说:“禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也”,也明确指出世袭制开始于夏后氏,而三代相继,可见禹所开创的夏王朝标志着以此为代表的中国文明的形成。禹的历史真实性、大禹治水、禹会诸侯、禹都阳城、禹征三苗、禹传子家天下等问题,均莫不与夏王朝和夏文化直接相关。

其次,对禹的研究,不仅仅是对禹个人及其史迹的研究,还涉及怎样看待和理解整个中国古史系统这一重大问题。在中国古史系统里,禹处于一个相当关键的位置。历史文献中,在禹之前的是以黄帝为代表的“五帝”,禹是由五帝之末的舜推举为首领的。因此,对禹的研究也就成为对五帝研究的一个重要基点,对禹的肯定与否直接关涉到对五帝的肯定与否问题,显然关涉到整个中国上古史的重大问题。早年顾颉刚对五帝系统所做出的“层累地造成的中国古史”的判断,出发点就是从对禹的否定开始的,由此而引起学术界长达近百年的大讨论。因此,对禹以及禹和夏文化的研究,对于进一步探讨五帝问题以致整个中国上古史无疑具有十分重要的意义。

百年以来,学术界尽管在几乎所有有关禹的问题上有着诸多分歧,但愈益显现出分歧中有一致,一致中有分歧的发展趋势,而随着新材料尤其是考古新发现和出土文献的相继问世,在有些问题的研究上逐步出现多数学者结论趋同的现象,显示出学术的蓬勃发展。不过总的说来,由于实证资料的不足以及研究目的和理论方法的差别,相关讨论还将继续下去。

来源:《社会科学研究》2020年第1期

作者:段渝

声明 | 文中图片和文字若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请版权方持权属证明与我方联系,我们将及时更正、删除。